Las protestas, que habían sido reprimidas y dejaron numerosos muertos y heridos, estaban causadas, entre otras cosas, por la decisión del presidente de eliminar los fertilizantes químicos con el objetivo de hacer una transición hacia una “agricultura orgánica”. Los elogios del Foro Económico Mundial contrastaron con las carestías a las que la población se vio sometida.

Es raro que Sri Lanka acapare las portadas de la prensa y sin embargo eso es lo que sucedió a mediados de julio de este año, cuando las violentas manifestaciones contra la brutal crisis económica en la que está sumido el país desbordaron todos los diques y, tras tomar el palacio presidencial, obligaban a dimitir al presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, que huía a las Maldivas. Luego vinieron incendios, pandemias, guerras, subidas de precios y otras mil cuestiones que devolvieron a la antigua Ceilán a su habitual penumbra informativa. Pero haríamos mal en olvidar lo sucedido en Sri Lanka porque, más allá de sus concretas circunstancias, contiene algunas lecciones que se deben considerar.

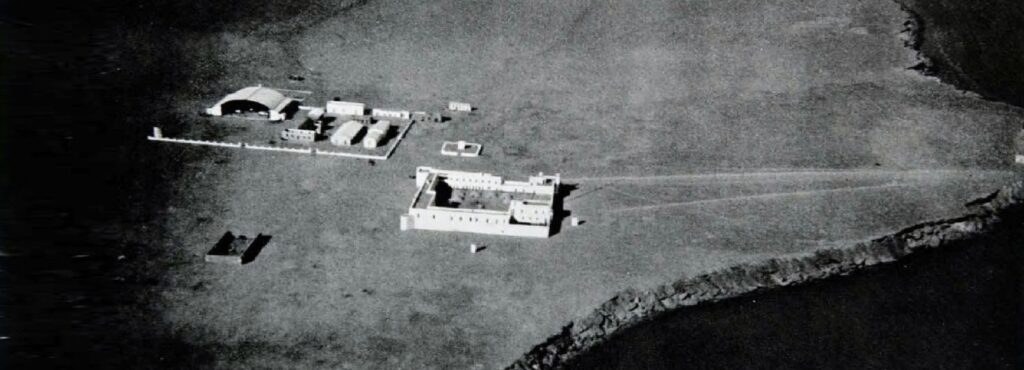

La catástrofe de Sri Lanka venía cociéndose desde hace tiempo. Por hacerlo corto: los atentados de abril de 2019, que mataron a 260 personas, y el efecto del Covid, golpearon fuertemente a la industria turística del país, que representaba algo más del 10% de su PIB. Los 2,3 millones de turistas que recibió la isla en 2018, se convirtieron en solo 173.000 en 2021. Además, la pandemia redujo las remesas de dinero enviadas por los esrilanqueses que trabajan en el extranjero. El resultado fue una disminución del PIB del 3,6% en 2020.

En medio de esta crisis, el presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, hizo de su promesa de llevar a cabo la transición a la agricultura orgánica, uno de los ejes de su campaña. Un experimento a escala nacional que se hizo real cuando, el pasado mes de abril, Rajapaksa prohibió la importación de los fertilizantes químicos, una apuesta decididamente ecológica que, además, ahorraba supuestamente muchos millones a un país con un fuerte déficit exterior.

La medida fue acogida con aplausos por organizaciones internacionales y el país fue propuesto como un modelo por el Foro Económico Mundial, que lo presentaba como un Estado que apostaba por un futuro ecológico y sostenible, sensible a las campañas promovidas con fondos de corporaciones como Google, Disney y JPMorgan para dar el paso a la agricultura del futuro. De hecho, Sri Lanka conseguía una de las puntuaciones más altas del mundo en el ranking de criterios ESG (environmental, social, and corporate governance) que miden, entre otros, las emisiones de carbono y metano, alcanzando 98 puntos de 100 (aunque este ranking mundial, en el que Sri Lanka solo es superado por Benín, Malawi, Camerún, Gambia y Madagascar, nos haga sospechar de que quizás la correlación entre estos factores y la prosperidad de una nación no son tan directos como nos quieren hacer creer). Incluso cuando la producción agrícola esrilanquesa ya estaba viniéndose abajo, Rajapaksa acudió a la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático de Glasgow, donde fue alabado por su compromiso con una “revolución agrícola en conexión con la naturaleza”.

Pero mientras Rajapaksa era recibido entre vítores en el Foro Económico Mundial y su consejera Vandana Shiva, la activista india ecofeminista financiada por la Fundación Rockefeller, daba ruedas de prensa anunciando el futuro radiante del país ya liberado de fertilizantes químicos, la triste realidad se iba imponiendo.

Como consecuencia de estas medidas, un tercio de las tierras agrícolas dejó de cultivarse en 2021 y un 85% de los agricultores vieron como sus cosechas se reducían. Además, la producción de arroz cayó un 20% y los precios se dispararon un 60% en solo seis meses. El supuesto ahorro de divisas se evaporó cuando hubo que importar arroz por valor de 450 millones de dólares a un país autosuficiente hasta unos meses antes. La prohibición también arruinó la cosecha de té, la principal exportación de Sri Lanka. En 2022 la tendencia ha continuado, produciéndose caídas de la producción del arroz del 50% y una subida generalizada de los precios de los productos de alimentación de un 30%. Los precios de la gasolina subieron un 24% y los del gasóleo un 38%, solo para que a finales de junio el gobierno prohibiera la venta de gasolina excepto para los servicios esenciales. En el último año, medio millón de esrilanqueses han vuelto a caer en la pobreza y, según la ONU, más de tres cuartas partes de la población han reducido su consumo de alimentos debido a la grave escasez de estos. La inflación en marzo de 2022 alcanzó el 18,7%, la más alta de toda Asia ya en ese momento, y siguió sin control, alcanzando el 29,8% en abril, el 39% en mayo y el 54,6% en junio. La moneda del país, la rupia, perdió el 32% de su valor y la crisis alimentaria llevó al país al colapso: el gobierno prohibió en abril encender el alumbrado público de las ciudades y las escuelas tuvieron que suspender los exámenes ante la imposibilidad de conseguir papel.

La reacción popular se inició en marzo de este año y, a medida que las protestas se hacían más violentas, Rajapaksa declaró el estado de emergencia. La situación no mejoró y los enfrentamientos entre manifestantes y policía fueron dejando un rastro de heridos, e incluso muertos, a partir de abril. Finalmente, el presidente huía a las Maldivas y el 14 de julio dimitía formalmente de su cargo desde Singapur. El país sigue sumido en una profunda crisis.

Un panorama de terror que vuelve a recordarnos algo a lo que ya asistimos en la Unión Soviética o en la China de Mao, pero que parece que habíamos olvidado: la ideología no puede alterar la realidad a su capricho, por mucho que se presente con halos de superioridad moral. Una agricultura orgánica, que prescinda de todo fertilizante químico, es sencillamente, hoy en día, imposible. O, mejor dicho, es posible, e incluso puede ser muy beneficiosa para alguna especie de insecto o para la flora microbiana, pero condena a la pobreza y el hambre a millones de seres humanos. Claro que esas víctimas no son los gurús del catastrofismo ecológico ni los empleados en organizaciones internacionales y fundaciones globales, una tecnocracia internacional que, desde su seguridad económica, promueve disparatadas recetas para el resto del mundo (algo que no solo ha ocurrido en esta lejana crisis alimentaria, sino que vemos a diario entre nosotros cuando se habla de “transición energética” o se demonizan las centrales nucleares mientras el recibo de la luz no cesa de subir).

Lo sucedido en Sri Lanka muestra muy bien lo que ocurre cuando las políticas de un país responden más a los deseos y prejuicios de las nuevas elites mundiales que a los de la propia población. Es lo que ocurrió ya con los prolongados confinamientos en ciertos países, que pueden haber sido muy beneficiosos para ciertas compañías globales en sectores ascendentes, pero que han golpeado a millones de trabajadores de rentas bajas. El catastrofismo climático puede aportar un sentido en la vida de las nuevas élites, que así alimentan su narcisismo, convencidas de que son ellas las que están salvando el planeta, pero las consecuencias de estas medidas sobre la prosperidad de millones de personas, las cuales son las que sufren los efectos en realidad, son terribles y no pueden acabar más que en sufrimiento y violencia.